2024年春假,我独自去了巴塞罗那。为了打发路上的时间,我带了一册薄薄的企鹅经典本《没有女人的男人》。并不是因为我最爱海明威,而是因为它够轻,适合旅行携带。而且“西班牙”这个词一旦被文学激活,最先跳出来的仍是这些老派而安全的名字,他们构成了我对巴塞罗那印象的文学前景。其他的作家也能想到些,都是拉美文学作家,比如略萨、马尔克斯、波拉尼奥。

驻足兰布拉大道终点的哥伦布纪念碑时,我意识到这种印象其实是一种“他者”的拼贴。纪念碑高达60米,建于1888年,象征哥伦布“发现新世界”后返回西班牙的荣耀瞬间。他的手指向远方,按理应指向美洲,实则方向却是地中海。这一地理偏差,也暗示了它在加泰罗尼亚地区的象征混乱,一座纪念“殖民者”的雕像,立在追求地方身份认同的广场。而这象征错置,也照见我作为中文读者的视角,对于巴塞罗那的文学想象,何以全由“外部”建构?西语文学在中文语境中往往约等于拉美作家,“西班牙文学”多停留在塞万提斯黄金时代,而“加泰罗尼亚文学”则几乎隐形。虽有译本,但从未构成一个稳定的阅读地图。其中固然涉及文化政治与地缘结构的张力,但也暴露出“世界文学”概念的悖论,我们以为它通向普世的文学价值、自由语言的想象,实则常常顺着既定的译介路径与出版逻辑,驶向另一片我们未曾辨识的“地中海”。

巴塞罗那色彩鲜艳,圣家堂远观高耸诡谲,近观如尚未苏醒的巨兽,石柱仿若神经末梢,嵌满了花朵、水果与爬虫,色彩跳脱得几近迷幻。为了更靠近这座城市的文学脉络,我在旅游网站上报名参加一个名为“超越奥威尔与海明威”的城市徒步导览。次日清晨,我在皇家广场见到了导游,一位名叫 Tadhg 的爱尔兰人,名字意为口才与知识的传递者。如今他旅居于此,主职写作,副业是城市文学导览。虽名为“团”,当天只有我一人报名。四小时四十欧元,我们沿着城市街道展开一场紧凑的文学散步。他并不试图在短短几小时内讲述完整的加泰罗尼亚文学史,而是以“景观化的文学”为线索,介绍那些以巴塞罗那为背景书写的作家与片段。

一、外部凝视与本地书写

“超越奥威尔与海明威”一题,关键在于区别有关西班牙内战的外部凝视与本地书写之间的张力。两位英文作家的巴塞罗那故事,我们借由《向加泰罗尼亚致敬》和《丧钟为谁而鸣》已经熟知。海明威在战地报道中收获自己第三段婚姻,而奥威尔经历了理想主义者之间的裂痕与背叛。

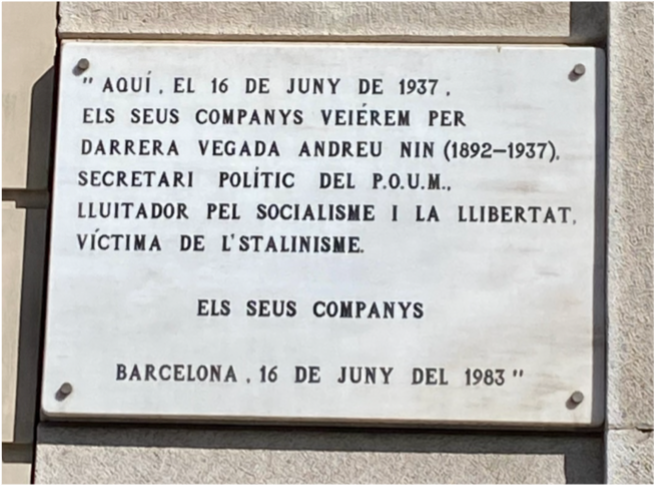

兰布拉大道上的纪念牌,“在这里,1937年6月16日,他的同志们最后一次见到安德烈·宁。POUM的政治书记,社会主义和自由的战士,斯大林主义的受害者。”

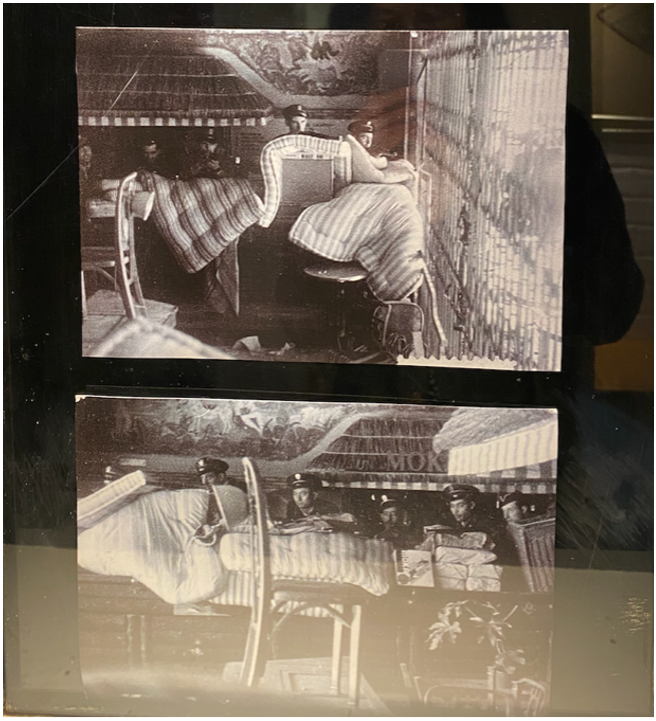

“五月事件”的爆发象征着左翼阵营裂痕的公开化,奥威尔加入的马克思主义统一工人党(POUM)遭受毁灭打击,政治书记安德烈乌·宁被处决。在枪火与意识形态的夹缝中,奥威尔记录下荒诞而诗意的时刻:POUM和国民警卫队(Civil Guards)达成了互不开火的协议,后者从占领的咖啡店中搜刮了饮品,将其中十五瓶啤酒送给了POUM,获得了一支步枪的回礼。我和Tadhg在兰布拉大道上奥威尔常去的MOKA咖啡厅里各喝了一瓶啤酒,这里地下室展示着许多老照片,以及世界各地的《1984》译本。不远处的圣母伯利恒教堂,奥威尔与战友,带着酒、芝士和企鹅口袋书,在楼顶消磨时光。他不会知道,1989年,巴塞罗那政府为了三年后的奥运会,拆除了哥特区一整座住宅,只为降低城区建筑密度。这一空地后被命名为乔治·奥威尔广场,讽刺的是,2001年,这里成为巴塞罗那第一个配备监控摄像头的公共广场。

五月事变期间,MOKA咖啡馆被国民警卫队用作巷战的街垒。

本地书写往往并不直面战场,而是围绕战后余生,围绕日常生活中的压抑、家庭内部的失语,以及身体经验中的断裂。Tadhg在圣菲利普·内里广场(Plaça de Sant Felip Neri)向我介绍了《钻石广场》(La plaça del Diamant),加泰罗尼亚文学的里程碑之作(2023年四川文艺出版社王岑卉译本)。这部梅尔塞·罗多雷达(Mercè Rodoreda)于1962年出版的小说,以第一人称讲述了一个年轻女性在婚姻、战争、贫困中的伤痛、沉默与失落。真实的钻石广场,实为兰布拉大道北段的一个儿童游乐场。而内里广场是被教堂和学校包围的小块空地。1938年内战时,这里遭到弗朗哥政权的空袭,炮弹击中学校与教堂,30多名儿童和市民死亡。教堂石墙上,如今依旧残留着战争的弹痕,成为“精神伤口”在城市空间中的转喻。卡门·拉福雷特(Carmen Laforet)的《空盼》(Nada)延续了这一战后女性的创伤叙事(2007年人民文学出版社卞双成、郭有鸿译本)。从小镇来到巴塞罗那上大学的年轻女孩,面对一个衰败、压抑、暴力、情绪化交织的家庭氛围,阴郁、肮脏、饥饿的巴塞罗那街道,充斥着性别冲突、阶级冷漠、战后沉默的社会。Nada,意为“什么都没有”,象征的是战后精神的虚空。在父权、独裁与贫穷的多重压力下,女性的声音与欲望被压缩至无,化为沉默的空洞。

而在更近的历史中,另一种文学景观则转向城市变迁与资本逻辑的记录,试图追踪这座城市结构性改变的轨迹。在皇家广场,Tadhg提到曼努埃尔·蒙塔尔万(Manuel Vázquez Montalbán)的系列侦探小说,一位厌倦职业、热心美食的私人侦探佩佩·卡瓦略,面对一个腐败而多变的社会,见证资本主义民主的兴起如何迫使他所熟悉的世界悄然崩解。佩佩身上兼具前共产党员和前CIA间谍两个矛盾的身份,身形微胖、头脑敏捷、道德模糊,穿行于巴塞罗那这座“伟大的黑色城市”。皇家广场为纪念西班牙王室而命名,但在反王室情绪强烈的加泰罗尼亚地区,并不具备效忠色彩,设计初衷是服务中产阶级的商业广场。随着1975年弗朗哥独裁政权垮台,西班牙民主转型、消费主义日益膨胀,这里成为酒吧密集、性工作者出没、毒品交易活跃的夜生活混乱区,也是侦探佩佩经常出没的地方。为迎接1992年奥运会,市政府清理了皇家广场,这一事件很快反映在蒙塔尔班的写作中。1988年出版的《越位》,佩佩受雇调查针对巴塞罗那足球俱乐部新前锋的死亡威胁,意外揭露出一桩奥运会前的土地黑色交易。1993年的《奥林匹克阴谋》延续这一主题(2020年人民文学出版社汪天艾译本),佩佩一边目睹巴塞罗那日渐变质,一边努力与中年危机和解。巴塞罗那与奥运会的前缘可以追溯到1936年抵抗纳粹而策划的“人民奥运会”,而1992年巴塞罗那奥运会是这座城市现代化的转折点,象征西班牙摆脱法西斯遗产、迈入全球资本主义体系的历史时刻。然而,这场盛会所推动的“城市更新”并非人人受益,大片街区被拆除、旧城住民被迫迁移,曾经混杂、粗砺、多层次的城市面貌,被整齐划一、面向游客的景观逻辑所取代,也吞噬了城市叙事的复杂性。

二、世界文学与“反世界文学”

我向Tadhg坦白,过去我未听说这些作家,此刻身临现场,仍难以有共鸣。这几部作品都有中文翻译,但未曾进入《外国文学史》或《世界文学》教科书的核心章节。巴塞罗那在我的文学印象中,是奥威尔、海明威驻足的国际左翼,是聂鲁达、略萨、马尔克斯、波拉尼奥停留的欧陆舞台,而非一座战后阴影中挣扎出来的城市。许多加泰罗尼亚重要作家,在主流中文出版体系中声量较小。一方面,定然是我学艺不精见识有限,另一方面,我们必须承认,“世界文学”并非一种无害的文化共享模式,而常常是一种以欧美为中心、以资本运作为条件、忽略语言差异与不可译性的知识结构。在文学的全球流通中,翻译往往被视为一种接纳的象征,然而正如斯皮瓦克所指出的,翻译从来不是中性的,它是带有意识形态选择与语言伦理的政治动作。卡萨诺瓦(Pascale Casanova)提到,文学如同一个拥有象征资本的全球场域,巴黎、伦敦、纽约等文学中心城市掌握着对文学价值的“认证权”,参与“世界文学”的定价与排序。中文语境的“外国文学史”教育,其底层逻辑如王德威所说是“在边缘中寻找中心”,而我们选择了哪些作家、排除了哪些作家,常常是对中心判断的再确认。因此,我们接收所谓“世界文学”时,常常不是一个开放性网络,而是带着某种对“伟大作品”的历史性预设。我们期望读到的是塞万提斯、托尔斯泰、卡夫卡、海明威、马尔克斯,是那些已经被西方学术体系验证过的名字。与之相比,那些“低调”的作品,即便有中文译本,也往往难以在语境中真正着陆。这并非因为翻译的缺席,而是因为已有的文学评判系统、教学体系与市场逻辑,并未为它们预留位置。翻译并不自动赋予进入权,它更多时候只是另一种“被观看”的形式,一种在语言转换中维持既有中心秩序的操作。

我和Tadhg的对话由此转向了世界文学的翻译流通问题,这当然绕不开拉美文学,这一曾经以“爆炸”般的方式闯入世界文坛,以一种异域想象、政治寓言与魔幻叙事的混合体,成为“边缘挑战中心”的典范。莫雷蒂(Franco Moretti)用地图与数据建构“文学世界体系”的中心—边缘结构指出,处于边缘的作家,往往必须迁移、模仿,甚至等待中心的“发现”,才有可能被纳入“世界文学”的框架。二十世纪六七十年代,当拉丁美洲陷入激烈的政治波动,许多作家迁徙至欧洲。巴塞罗那相对宽松的文化环境,成为这些异乡旅者的避风港,也被当时许多进步知识分子称为“拉丁美洲的首都”。Tadhg介绍了卡门·巴尔塞尔斯(Carmen Balcells),2019年出版的口述历史著作《爆炸年代》(Aquellos años del boom)详尽记录了她与马尔克斯、略萨等作家之间的往来。她将分散在西班牙与拉美各地的写作者组织为一个文学共同体,以出版权为工具,在欧洲文化工业中为他们争取地位,促成了“拉美文学爆炸”(El Boom)的发生。这场“爆炸”不仅是写作风格的爆炸,更是市场机制与文化外交的产物。法国的加利玛出版社(Gallimard)与“西班牙语美洲文库”(La Bibliothèque Hispano-Américaine)合作,成为拉美文学走向全球的重要中介。许多拉美小说先被译成法文,再从法语版本转译为英语、德语、意大利语,最终才抵达中文世界。博尔赫斯、科塔萨尔、马尔克斯、略萨,他们被“发现”的路径并不直接,而是穿越了出版的多语通道、文化的权力中心,以及冷战时期的地缘政治。

今天,当我们在世界文学的语境下谈论“拉丁美洲文学”时,谈论的其实是一个由出版人、翻译家、批评家、策展人共同建构的文学形象。一些学者早已指出,这种命名隐含着“让边缘可被翻译”的愿望,通过一套识别系统(如魔幻现实主义),把文化他者整理为一种可消费的文学类型,在欧美出版市场的命名与打包下,在特定地缘政治和出版结构中,被推上世界文学舞台。Emily Apter 批评“世界文学”的命名逻辑如何抹除语言、政治与翻译之间的不对称关系。她在《反世界文学》(Against World Literature)中提出,所谓“世界文学”往往假设文本天然可译,却忽视了谁有权决定哪些作品被翻译、以何种方式翻译、在何种语境中被接受。博尔赫斯或许是最能意识到这个游戏规则的人,他既是“世界文学”体系内的编织者,又不断以图书馆、迷宫与翻译的隐喻,嘲讽这套“西方经典”的权威。在《小径分岔的花园》中,他让文学回到互文与仿作的游戏中,不断提醒我们,所谓原创与经典,也不过是一场精妙的再生产。在承认这种结构悖论的前提之下,我们的问题不再是“世界文学是什么”,而是——当文学文本跨越语言与文化之界时,我们应如何回应其在异语、异文化语境中的命运。

三、文学生命与文学偷渡

我跟Tadhg讲述了魔幻现实主义对中国当代文学的巨大影响,对于这位熟知西语、英语文学的爱尔兰人而言,中国文学仿佛是一块遥远的大陆,偶尔听闻,却从未踏足,这也是世界文学中心-边缘结构的再次验证。博尔赫斯、马尔克斯等作家在中国的影响,远远超出英语世界的认知。上世纪八九十年代的中国先锋派写作,从叙事结构到隐喻方式,从对现实的拆解到超现实的注入,无不留下魔幻现实主义的痕迹。只不过,在中国尚未加入国际版权公约的年代,这些作品译本往往先以“内部发行”或“文学期刊节选”形式出现,后来逐步转为出版社自行出版的“盗版”图书。一桩人尽皆知的公案,是马尔克斯的中文授权翻译。1990年,马尔克斯应邀访问中国,发现随处可见《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》中译本,然而自己从未授权任何中文翻译。2011年由南海出版公司出版的黄锦炎译本《百年孤独》,是马尔克斯授权的唯一简体中文版,版权合约由卡门·巴尔塞尔斯(其长期文学代理)签署确认。我告诉Tadhg,直到那一年,我才知道我小时候读的是盗版。读书人的事情算不算偷,自有说法,但文学文本的生命,本就不局限于原初的语境与合法的版权制度。文学文本穿越语言、制度与政治边界的能力,也正是其持久魅力所在。用本雅明的话说,翻译不是复制,而是文本生命在另一语言中的“延续”,是一种“来世”(Fortleben)。在马尔克斯的例子中,《百年孤独》的早期中文译本虽未经授权,却让成千上万的中国读者接触到充满热带暴雨、家族诅咒与时间循环的世界。即便它是“盗版”,它依然塑造了一代人的文学感知,也参与了魔幻现实主义的世界传播。

Tadhg听了我讲的中国故事,回赠了马尔克斯小说中一个极小的异国偶遇细节。我回家后,花了点工夫搜索,找到了这个细节的完整出处,《梦中的欢快葬礼和十二个异乡故事》(南海出版社2015年黄烨华译本)。这本短篇小说集构思于马尔克斯1970年代旅居巴塞罗那期间,最终完成于他在墨西哥的书房。他在序言中写道:“身份认同感的觉醒……来写一些发生在那些旅居欧洲的拉丁美洲人身上的奇闻异事。”我们当然可以用“离散”“民族身份”等术语来标签他的创作动机,但小说中的异乡经验,显然不止是身份的伤口或政治寓言,更像是魔幻现实主义空间版图的一次全球化试探。这些故事更接近一种历史切片中的文学游移:不再是国族叙事中的流放者,也不是异国困境里的局外人,而是将漂泊本身视为写作方法的游牧叙事者。在《占梦人》这一短篇中,“我”(也许是马尔克斯本人)在一则古巴哈瓦那海难报道中认出遇难者,是多年前自己于维也纳遇见的神秘女性。她以做梦占卜为职业,是一位梦的译者。借此契机,“我”忆起某年与她及诗人聂鲁达同乘一艘船,从拉美沿太平洋航行至欧洲的旅程。途经巴塞罗那,那是一个阳光明媚的午后,他们饭后在兰布拉大道上散步。聂鲁达落在后头,停在一家卖鸟的小店前,蹲下来,用带着智利土话的西班牙语逗一只来自智利的鹦鹉。

这细节本身已趣味盎然,更让我喜欢的,是小说的结尾。马尔克斯写,众人回到船上,聂鲁达随即如孩子般沉入香甜的午睡。不久,他忽然惊醒,奔来对“我”惊呼:“我梦见她梦见了我。” “她”,是那位占梦的女人。“我”则回应他答道:“这是博尔赫斯的情节。”聂鲁达失望地问:“已经被写过了?”但“我”知道,这位诗人很快仍会拿起笔,把这一情节写下来。“我”后来再次遇到那位女人,她问候:“我知道他梦见我。”这一连串梦的转述,“我知道他梦见我梦见了他”,构成了一个幽微的回文,既是马尔克斯的趣味,也是博尔赫斯的悖论,一种将文学之梦再次折叠的哲学叙事。我们可以说,“聂鲁达”提的问题,是一种文学世界中普遍的“迟到感”,关于我们是否还能说出没被说过的东西。而马尔克斯的回应,则仿佛来自博尔赫斯的“图书馆宇宙”,在那里一切早已注定,一切皆可引用。互文性重新定义了原创性,鹦鹉在异国的鸟笼中回应母语,马尔克斯的小说在大洋彼岸成为时代潮流。这些文学漂流中的偶遇,我们不妨把它看作是一种文学的温柔偷渡。

波拉尼奥故居楼下小酒馆中写作的青年

Tadhg带我去看波拉尼奥在巴塞罗那的故居。如今那栋公寓门口,挂着一块电脑屏幕大小的纪念牌匾,不算显眼。尤其是对比起城市另一头那座以马尔克斯命名的新图书馆,更显寂寥。那是一幢耗资一千一百三十万欧元、历时四年建成的建筑,六层楼,占地3300平方米,是巴塞罗那第三大市立图书馆,以研究拉美文学为任。马尔克斯的文学奇航如今有了殿堂式的归宿,而波拉尼奥则像他小说中的角色一样,命运始终与漂流紧密相连。他曾投身智利左翼运动,在阿连德民主政府倒台后流亡加泰罗尼亚。正如《荒野侦探》中写的,“他”离开了青年时期的诗歌小组与街头斗争,漂流至西班牙,落脚巴塞罗那,靠打零工为生。夜晚做守夜人,白天推销百科全书,生活拮据而孤独。直到1990年,波拉尼奥决定全力转向小说写作,最重要的原因是他确诊肝癌。他需要和时间赛跑,留下自己存在的证明。“我有两个孩子,我希望他们能记住我不是一个失败的诗人,而是一个小说家。”他以惊人的速度创作了多部长篇小说,获得巨大声誉。长达千页的《2666》手稿完成后不久,他因肝衰竭去世,年仅50岁。这可能也是文学生命最私人的证明之一。我循着传闻中他常去的酒馆,向店内的老酒保打听,他告诉我,酒馆旧址其实在街对面,而波拉尼奥确实常在那里喝酒、写作。酒馆角落里坐着一位年轻人,我猜他也和我一样,是循迹来到此处的。他就着一杯啤酒,在笔记本上写些什么。比起写下的内容,书写的动作本身更具意义。玻璃橱窗外,是波拉尼奥真正写作的旧址,不过,我想,这也无妨。

四、巴塞罗那的新文学景观

我和Tadhg最后来到哥伦布纪念碑不远处的“塞万提斯之家”。堂吉诃德的冒险终结于巴塞罗那与“白月骑士”的海滩决斗。落败后,他依约放弃骑士生涯,返回家乡。我们在不起眼的“塞万提斯之家”,看见几位当地青少年男生排队拍照留念。我为西班牙文学基础教育的深入感到惊讶,却又不敢置信。Tadhg随即上前询问,果然,他们正在进行课外活动,找到这里并合影,是老师防止学生逃课的聪明招法。我和Tadhg的旅行,也在这场插曲中结束。

左翼自组织文化中心La Base,众人为国际妇女节游行z准备,同步为加沙地区筹款。

学生时期的文学教育固然枯燥,但年轻的生命也催生更多新文学的景观。超越文字,走向图像、标语、行动、流媒体数据,新文学是任何形式的当下情感。当时正逢国际妇女节,我独自漫游,在巴塞罗纳的左翼社群中心La Base,遇到为游行做准备的女性组织。年轻女性把军鼓举过头顶,街道两边摆设简易座位,更多人席地而坐,享用简单的烩饭,为加沙地区筹款。建筑外墙高挂白底黑字的布条:“Vaga Feminista”。加泰罗尼亚语意为“女性主义罢工”,不仅是工作罢工,还包括家庭劳动、照护劳动、消费罢工、教育罢工,让不可见的劳动浮出水面。这是我听过最还原本质的妇女节口号。她无关粉色包装与品牌联名,而是一场女权集会、工会抗议、反殖民与反资本的多重集体行动。

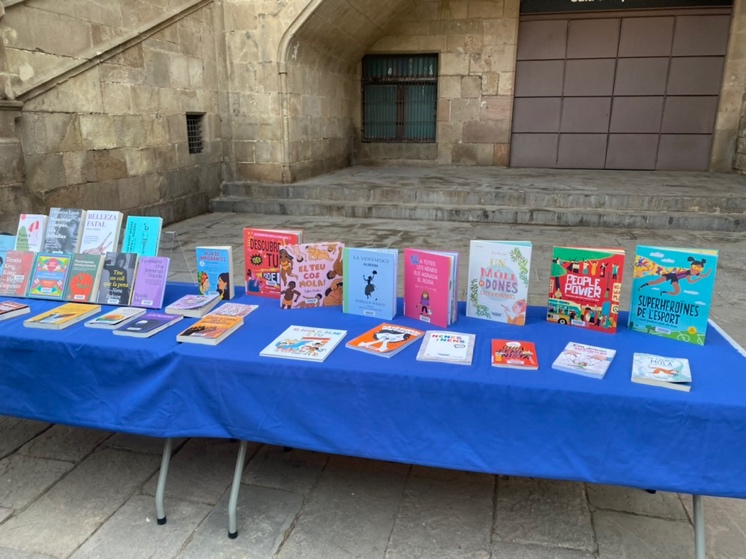

拉瓦尔区的妇女节活动现场,整齐排列的女性主义儿童绘本。

继续走,在拉瓦尔移民区,我看到面向社群的女性主义活动,书架展出许多女性主义儿童读物,任人取阅,纸板手写新兴女性主义媒体平台。附近不远的Fatbottom书店,则专注自出版漫画和Zine文化。在这里,我看到自由、即兴和手工装订的语言,如何探索主流之外的独特表达。漫步巴塞罗纳街道,几乎处处可见涂鸦标语——关于加泰罗尼亚、反法西斯、性别平权,以及所有在新语境中萌生的新表达。这些或许也是“超越奥威尔与海明威”的现实呈现,这些写在墙面、身体与标语上的语言,或许难以被“世界文学”典藏,却正是现实中的文学偷渡者。它们不需翻译,也不渴望翻译,自会被世界感知与阅读。在这些城市缝隙中,这是文学景观、世界文学的另一种可能,不再依赖中心评判、不再等待命名,而是将语言与行动缝合在一起,以自身的节奏延续故事。

参考资料:

Tadhg的巴塞罗那文学导览网站https://barcelonaliterarytours.com/

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《从巴塞罗那谈世界文学:本地书写、翻译政治与文学生命》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备2025104030号-4

京ICP备2025104030号-4

还没有评论,来说两句吧...